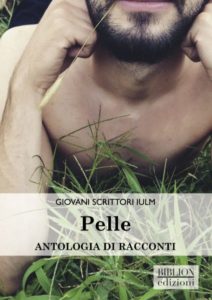

L’edizione 2018 del contest Giovani Scrittori IULM ha dato alla luce Pelle, l’ennesima antologia di racconti nata in Ateneo per finire sugli scaffali delle librerie (clicca QUI per saperne di più).

Ed ha, il progetto curato dal prof. Paolo Giovannetti, visto partecipi decine di studenti, che hanno messo a frutto la propria creatività nella stesura delle loro storie.

Racconti d’amore, di fantascienza o semplicemente di fantasia: il risultato è una silloge che accontenta praticamente tutti, a partire da chi ha fatto da regista nella sua impaginazione (QUI la nostra intervista ad uno dei curatori).

Per questo Radio IULM – voce degli studenti, prima che radio delle arti – ha pensato di proporre alcuni dei racconti contenuti in Pelle, con una serie di pubblicazioni sul sito che vi accompagnerà per qualche settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì, fino a luglio inoltrato.

Quello che condividiamo adesso con i lettori di Radio IULM è il racconto di Francesca Dallaglio. Si intitola L’odore del latte e qui sotto in esclusiva trovate la seconda parte. Buona lettura!

L’ODORE DEL LATTE (2 di 3)

C’era tantissimo bianco, quel giorno. Bianchi i gigli lungo la navata centrale della chiesa, bianchi i segnaposto di carta increspata e le sontuose composizioni di peonie al centro di ogni tavolo. Bianco il mio bouquet di rose candide, e ovviamente bianco il mio vestito. Ero, finalmente, sola nella stanza in cui fino a pochi minuti prima ero stata pettinata, truccata e vestita. In piedi davanti allo specchio guardavo la mia immagine, cercando di imprimermi nella mente ogni particolare. Dall’abito lungo di pizzo che lasciava le spalle scoperte, alla pettinatura semi-raccolta che valorizzava gli zigomi lasciando lunghi boccoli sciolti sulla schiena. Dalla sfumatura rosata del rossetto che mi tingeva le labbra, alla radiosità del sorriso che mostrava i miei denti candidi.

Non vedevo l’ora di incrociare gli occhi di Leo all’altare. Di stringergli la mano per sentire la sua pelle calda contro la mia. Finalmente capivo perché tutti parlano del matrimonio come del giorno più bello della vita. Semplicemente perché lo è. E noi due saremmo stati insieme per sempre. Non avevo mai avuto dubbi sul fatto che Leo fosse l’uomo della mia vita, l’unico con cui avrei mai voluto stare.

I miei occhi sorridenti si riflettevano nello specchio. Bussarono alla porta, e dopo un’ultima occhiata alla mia immagine, mi voltai per uscire. Lui mi aspettava. Quando suona il campanello, accolgo con rassegnazione la familiare sensazione di panico che si diffonde dentro di me a partire dal centro dello stomaco. Sono seduta sull’unica sedia del tavolo quadrato che costituisce il principale arredo della mia piccola cucina. Mi alzo faticosamente. Conto i passi fino al citofono. Mi tiro la manica della vestaglia fin sopra le dita della mano destra e afferro la cornetta.

– Sì? – chiedo, pur sapendo perfettamente che si tratta del corriere.

– Mi serve una firma per la consegna del suo pacco, signora. –

Chiudo gli occhi e sento i battiti accelerare.

– Arrivo. –

Riappendo la cornetta al ricevitore. Fisso la porta d’ingresso di fronte a me. Con cinque rapidi passi la raggiungo e mi fermo un momento per assicurarmi che entrambe le mani siano coperte dalle maniche. Solo allora abbasso la maniglia. Il corriere mi sorride, frettoloso ma cordiale, porgendomi la tavoletta con il foglio da firmare. Cerco di controllare il respiro alla vista della penna a sfera che dondola al di sotto, appesa a un cordoncino di plastica. Inspiro profondamente col naso e stringo i pugni. Nel lasso di tempo che intercorre fra l’inspirazione e l’espirazione ho afferrato la penna con le dita rese goffe dalla manica che le avvolge e ho tracciato uno scarabocchio nel punto che mi indica il corriere.

Lui lancia una rapida occhiata al foglio e mi allunga il pacchetto. Mi eclisso dietro la porta prima ancora che abbia finito di dire “arrivederci”. Resto in piedi, riprendendo fiato, per qualche momento, poi guardo il pacchetto che ho in mano. Mi volto e contando quindici passi raggiungo il lavello in cucina. Appoggio il pacchetto, mi alzo le maniche, apro l’acqua calda, premo tre volte l’erogatore del sapone liquido e ficco le mani sotto il getto, che nel frattempo è diventato bollente. Continuo a sfregarmi le mani mentre volute di vapore iniziano ad alzarsi dal lavello, offuscandomi la vista già velata dalle lacrime.

– Stavo pensando che dovremmo riportare al negozio il set di lenzuola azzurre e sostituirle con altre gialle, o verdi, che vanno bene sia per una lei che per un lui. E dobbiamo ancora comprare i copripresa. Ormai manca così poco! –

Distolsi lo sguardo dalle luci della città che sfilavano fuori dal finestrino, riflesse sull’asfalto bagnato. Guardai Leo, mentre lui continuava a parlare di copertine e copripresa. Sapevo che sarebbe stato inutile fargli notare che ancora per molto tempo il nostro bambino non sarebbe riuscito ad avvicinarsi a una presa della corrente e a infilarci dentro un dito. Eravamo entrambi eccitatissimi per l’arrivo del piccolo. Stavamo tornando a casa dopo la visita dal ginecologo, e l’ecografia aveva confermato che il bimbo stava benissimo ed era quasi pronto per uscire. La data del parto era prevista per due settimane da quel giorno, ma già allora ero enorme. Anche se il medico sosteneva che sia io che il piccolo fossimo in perfetta salute, faticavo a muovermi e passavo la maggior parte del congedo per maternità a letto, annoiandomi e desiderando di poter essere al lavoro. Nonostante questo, ancora non riuscivo a convincermi che presto avrei dovuto partorire. Ovviamente conoscevo la teoria, ma il passo verso l’accettazione della prospettiva del parto, descrittomi con dovizia di particolari agghiaccianti dalle mie amiche che ci erano già passate, era ancora lungo. Ma più di tutto sapevo che, con Leo al mio fianco, non c’era nulla che non avrei potuto affrontare.

– E mia sorella ha detto che domenica può portarci il vecchio scaldabiberon di Cecilia, che funziona ancora perfettamente. –

Leo sembrò placarsi per un momento, anche se un sorriso continuava ad aleggiare sul suo bel viso mentre guidava. Si voltò verso di me.

– Amore? Tutto bene? –

Lo stavo ancora guardando, sorridendo.

– È tutto perfetto. –

Lui mi prese una mano e la baciò, poi tornò a guardare la strada. Fu allora che vidi i fari del camion avvicinarsi troppo velocemente al suo finestrino. Non ebbi nemmeno il tempo di gridare. Poi, tutto fu buio. Apro il pacchetto, piccolo e soffice, con le mani ustionate coperte dalle maniche. Faccio scivolare il contenuto sul tavolo e resto un momento a fissarlo. Gli ordini online e i corrieri sono l’unico modo che ho per sopravvivere. Non posso uscire di casa. Non posso camminare sull’asfalto sudicio. Non posso entrare in un supermercato. Non posso stare lì, fra gli scaffali, in mezzo alla gente. Mi siedo per osservare meglio il mio acquisto, e penso a quanto si sarebbe divertita la bambina che ero un tempo, a scoppiare le bollicine del pluriball che riveste l’interno del pacchetto che ora non posso nemmeno toccare senza provare l’impulso insopprimibile di lavarmi le mani fino a spellarle. Sollevai le palpebre.

O almeno ci provai. Erano pesanti come piombo. Luce, troppa luce. Strinsi gli occhi e cercai di capire dove mi trovavo. Un letto. Lenzuola bianche e una coperta color fango. Pareti dipinte di chiaro. Mi sentivo indolenzita. La testa, pesante come un macigno, era dolorante. Le mie mani scattarono a toccarmi la pancia. Il braccio destro rimase impigliato nel filo della flebo, ma la mano sinistra riuscì a raggiungere il ventre. Nel momento in cui lo toccai capii che c’era qualcosa che non andava. Il pancione era ancora lì, coperto dal camice verde, ma non era voluminoso come lo ricordavo. Era come se si fosse sgonfiato. In quel momento entrò un medico. Incrociai il suo sguardo.

Nel momento in cui lui abbassò gli occhi iniziai a urlare. È solo mentre sto preparando il pranzo che mi rendo conto di quanto mi facciano male le mani. Penso che forse dovrei applicare una pomata e nel frattempo conto il numero dei giri che il cucchiaio nella mia mano destra sta compiendo nella pentola piena di brodo. Mio padre non passò nemmeno a trovarmi. Mia madre mi fece visita per ricordarmi di come lei avesse sempre detto che una madre che lavora non può che portare guai al proprio figlio.

Era passata più di una settimana dalla morte della mia bambina. In un raro attimo di riscuotimento dall’annebbiamento che mi regalavano i farmaci, avevo percepito la presenza di Leo nella stanza. Era notte, forse. Sapevo che era stato spostato nella mia camera qualche giorno prima, dopo essere uscito dalla terapia intensiva. Avevo sentito come da un lunga distanza la voce del medico che mi spiegava cosa gli era successo. Non riuscivo a ricordare cosa mi avesse detto. Forse era tenuto in coma farmacologico.

Io scivolavo da brevi e terribili momenti di consapevolezza a lunghi oblii chimici in cui non avevo coscienza di me stessa. In quel momento di lucidità voltai il capo verso il suo letto. Lui era sveglio, e nel buio mi guardava. Avrei dovuto sentire sollievo. Lui era tornato da me. Lui non mi avrebbe mai lasciata sola. Lui c’era ancora. Ma non sentivo niente. Ero io a non esserci più. Sono seduta nella poltrona al centro del salottino, di fronte alla finestra. Il cielo è alto come può esserlo solo d’inverno. Di un grigio accecante, si staglia algido dietro i tetti delle case che riesco a scorgere dalla mia postazione.

Un tempo amavo il cielo. Passavo ore, la notte, con il viso rivolto all’insù, a guardarlo. Mi perdevo con gli occhi in quel manto blu scuro e mi sentivo al sicuro. Ora lo percepisco come una massa soffocante. Opprimente. Mi rigiro tra le dita il contenuto del pacchetto portato dal corriere. Noto che il riflesso della luce sulla sua superficie combacia perfettamente con il colore del cielo. Leo prese a russare piano accanto a me nel letto. Mi accertai che dormisse profondamente, scivolai fuori dalle lenzuola, infilai le pantofole e andai in bagno. Chiusi la porta senza fare rumore, feci girare la chiave nella serratura e aprii il getto d’acqua della doccia girando la manopola tutta a destra. Mi spogliai in fretta e, non appena il vapore iniziò a levarsi dal vano della doccia, entrai. Senza nemmeno aspettare che l’acqua mi avesse bagnata completamente, spremetti una quantità abbondante di bagnoschiuma sul guanto di crine e presi a strofinarmelo addosso. Quel gesto mi dava una sensazione di momentaneo, volatile, delizioso sollievo.

Durava sempre troppo poco, quindi dovevo farlo sempre più spesso. Lo sfregamento si concentrava soprattutto sul ventre, solcato da una lunga cicatrice obliqua che andava da un fianco all’altro, nel punto in cui il parabrezza si era conficcato dentro di me quando ero stata sbalzata via dal sedile. Proseguivo con le braccia, le spalle e il petto, ricoperte da segni più o meno visibili che ricordavano una manciata di stelle nel cielo notturno. Per ultime tenevo le mani, che da quando eravamo usciti dall’ospedale non erano mai veramente guarite. Il dottore sosteneva che le lavassi troppo spesso, con acqua eccessivamente calda, e che in questo modo non permettessi alle ferite di rimarginarsi correttamente. Le prime gocce di sangue stavano affiorando sulle nocche quando sentii i colpi alla porta.

– So che sei lì dentro! A cosa serve? A cosa? Esci, ti prego. –

Ignorai le suppliche di Leo e continuai a strofinare, perché non c’era altro che potessi fare.

Altri colpi, più forti.

– Amore, esci, ti prego, ti stai facendo del male! A cosa serve? –

Sapevo di lavarmi troppo spesso. Di sfregare troppo forte. Sapevo che il dottore gli aveva detto di controllarmi. E lui ci provava. Sapevo che lo sguardo del medico del pronto soccorso, mentre mi medicava le mani e le braccia ustionate, aveva incrociato il suo, in un misto di preoccupazione e compatimento. Sapevo tutte queste cose, dentro di me. Ma le sentivo così lontane. Il dolore era vicino. Il vuoto che mi attanagliava ancora il ventre dopo tutti quei mesi. La perdita che ancora non riuscivo a concepire.

Lui non capiva, non poteva. Nessuno poteva. Il mio dolore era una palla infuocata che non smetteva di bruciare e si muoveva su e giù dentro il mio corpo, consumandomi, un attimo dopo l’altro. Lo sentivo piangere e gridare il mio nome e dirmi che mi amava e che gli dispiaceva, mentre continuavo a sfregare. In piedi davanti al frigo, fisso i prodotti allineati negli scompartimenti. Vorrei prepararmi delle verdure per cena, ma mi accorgo solo ora che le carote nella confezione sigillata sono nove. Io compro sempre la confezione da dieci. Non posso cucinarle se non sono dieci. Dev’esserci stato un errore, e questa volta sono nove. Sento il panico assalirmi. Non posso cucinare nove carote. Devono essere dieci. Non nove. Dieci carote, e tutto andrà bene. Cerco di respirare profondamente e di controllare il tremore alle mani. Cerco di convincermi che sicuramente non accadrà niente di terribile se per stavolta preparo nove carote anziché dieci. Ed è assolutamente ragionevole. Lo so. Lo so. Lo so. Butto la confezione di carote nella spazzatura.

(continua)

Parte 1 di 3 – Leggila QUI

Parte 3 di 3 – Prossimamente

Continua a seguire i racconti di Pelle su radioiulm.it/blog