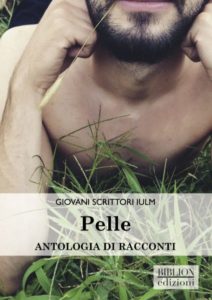

L’edizione 2018 del contest Giovani Scrittori IULM ha dato alla luce Pelle, l’ennesima antologia di racconti nata in Ateneo per finire sugli scaffali delle librerie (clicca QUI per saperne di più).

Ed ha, il progetto curato dal prof. Paolo Giovannetti, visto partecipi decine di studenti, che hanno messo a frutto la propria creatività nella stesura delle loro storie.

Racconti d’amore, di fantascienza o semplicemente di fantasia: il risultato è una silloge che accontenta praticamente tutti, a partire da chi ha fatto da regista nella sua impaginazione (QUI la nostra intervista ad uno dei curatori).

Per questo Radio IULM – voce degli studenti, prima che radio delle arti – ha pensato di proporre alcuni dei racconti contenuti in Pelle, con una serie di pubblicazioni sul sito che vi accompagnerà per qualche settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì, fino a luglio inoltrato.

La storia che condividiamo oggi con i lettori di Radio IULM è quella firmata da Francesca Dallaglio . Si intitola L’odore del latte, di cui trovate qui sotto in esclusiva la prima parte. Buona lettura!

L’odore del latte

Guardo le macchioline marrone chiaro di cui è spruzzato tutto il lato più interno dell’iride, che è verde muschio. Lì, tutto intorno alla pupilla, come a farle da corona, stanno quei puntolini fastidiosi che hanno sempre macchiato i miei occhi.

Sono così vicina allo specchio che i due bulbi oculari sono ridotti a un unico indistinto globo sopra il naso, tipo ciclope. Mi allontano. Con la mano destra prendo il vasetto cromato dal tappo blu, quello più grande. Lo apro e con la mano sinistra uso la spatolina per prelevare il prodotto, che mi metto a spalmare su collo e décolleté, ruotando le mani dall’interno verso l’esterno. Inizio a contare i movimenti circolari con cui sto applicando la crema.

Uno.

Due.

Tre.

Dio, allo specchio il mio colorito è tremendo. Il viso è così pallido da sembrare stinto con la candeggina. La vestaglia di seta bianca in cui sono avvolta accentua quest’impressione insopportabile di biancore. Al confronto il collo e il petto appaiono disgustosamente arrossati.

Venti.

Ripongo la crema al suo posto. Riporto entrambe le mani al centro del tavolo da toeletta. Conto fino a tre. Con la mano sinistra prendo il vasetto indaco. Afferro la spatolina con la destra. Inizio a spalmare sul viso, arrivando a sfiorare con la punta delle dita l’attaccatura dei capelli, tenuti indietro da una fascia. Conto.

Uno.

Due.

Studiando il mio riflesso noto, come sempre, le linee ai lati della bocca. Ogni giorno sono un po’ più profonde. Spalmo con più energia.

Venti.

Rimetto il vasetto al suo posto. Riporto le mani al centro. Uno, due, tre. Prendo l’ultimo vasetto, il più piccolo, tutto rosa. Inizio a massaggiare il contorno occhi.

Uno.

Due.

Come sempre è il momento peggiore. Le pieghe disgustose impresse, indelebili, ai lati dei miei occhi. Sento montare la familiare sensazione di disgusto.

Venti.

Rimetto a posto il vasetto. Riporto le mani al centro. Butto fuori il respiro che avevo trattenuto per tutto il tempo. Inspiro profondamente cercando di controllare l’affanno. Ogni secondo è sfiancante. Incrocio di nuovo lo sguardo con me stessa nello specchio. I miei occhi mi chiedono pietà. La prima persona che ho guardato negli occhi, intendo guardato davvero, ovviamente è stato Leo.

Campo giochi estivo, 1990. Io avevo 9 anni, lui 10. Partita di bandiera. Io ero la bambina strana che per la prima volta era stata mandata al campo estivo, un’aliena in mezzo ai compagni delle elementari che lo frequentavano con regolarità fin dalle loro prime vacanze estive. Mia madre disprezzava i genitori di quei bambini. Gente che non vedeva l’ora di sbolognare i propri figli a qualcun altro. Gente come mio padre. Madri che rinunciavano a veder crescere i propri figli per continuare a lavorare. Scelte per lei incomprensibili e quindi, per forza, sbagliate. Per questo motivo passavo molto tempo in casa e non avevo molti amici della mia età. Non altri bambini, almeno. Avevo infatti dato vita a tutta una serie di amici immaginari, pupazzi e Barbie che animavano il mondo di fantasia in cui vivevo fin da piccolissima. Ma quell’anno fu diverso.

La nonna ebbe “il colpo”, questo era l’unico modo in cui lo si definiva in casa, e mia madre dovette tornare al paese in cui era nata e cresciuta e da cui era scappata con mio padre subito dopo aver scoperto di essere incinta, quando aveva molto meno della metà dei miei anni. Così, non volendo portarmi laggiù, si vide costretta a compiere quella scelta scomoda. E io, per la prima volta nella mia vita, fui mandata al campo estivo. E questo ci riporta a quel giorno. In piena partita di bandiera. Noi bambini eravamo disposti in due file disordinate, i nostri piedi allineati approssimativamente dietro una linea immaginaria, secondo le regole del gioco. Il ragazzino che teneva la bandiera, dritto in piedi su una collinetta erbosa leggermente rialzata rispetto alla nostra posizione, mostrava i primi segni di cedimento. Il gioco andava avanti da un po’, sotto il sole cocente, e dal bordo inferiore del cappellino con la visiera che portava calcato in testa colavano grossi goccioloni di sudore. Eravamo tutti stanchi e ricordo di aver provato, in quel momento, il desiderio di mettere le mani su un bel piatto di pasta. Ma gli educatori avevano l’ordine tassativo di non perderci di vista finché i nostri genitori non fossero venuti a prenderci, e così la partita si trascinava lungo quei minuti soffocanti. Fu allora che accadde.

– 2! – chiamò il ragazzino con la bandiera.

Il mio cervello accaldato impiegò un attimo più del dovuto a registrare l’informazione, più un altro per ricordarsi che il 2 era in effetti il mio numero. Quando partii di corsa dal mio posto il ragazzino con l’altro numero 2 era già a metà strada lungo il tragitto per la bandiera. Mentre mi affannavo per recuperare incrociai il suo sguardo. Nei suoi occhi neri colsi una scintilla beffarda, tutta indirizzata alla bimbetta scema che non riusciva nemmeno a ricordare il proprio numero. Accelerai. Ripresi terreno. Non capii mai come, ma riuscii ad arrivare alla bandiera per prima. Scattai verso la mano che la reggeva, e nel momento in cui le mie dita si stringevano intorno a quel pezzetto di stoffa sudicia, il ragazzo con il numero 2, anziché acchiappare la bandiera, acchiappò me. Crollammo a terra, sbilanciati dalla velocità della sua corsa, io con la bandiera stretta in mano. Mi sentivo invincibile. Mi divincolai e mi misi seduta. Lui fece altrettanto. Mi guardò. Mentre entrambi stavamo riprendendo fiato, lui scoppiò a ridere, rivelando un premolare mancante.

– Però! – disse, fra le risate. Gli sorrisi.

Distolgo lo sguardo dallo specchio. Mi alzo e vado verso il letto. Conto i passi. Al mio arrivo sono solo a tredici, quindi giro su me stessa facendo due passi sul posto per arrivare a quindici. Mi sfilo la vestaglia. Liscio la casacca del pigiama di cotone, scosto le lenzuola e mi siedo. Mi poso la vestaglia sulle ginocchia e la piego. Prima la manica sinistra, poi la destra. Piego a metà. La poso sul comodino. Mi sfilo la fascia dai capelli e la poso sulla vestaglia. Mi stendo. Qualcosa mi infastidisce, così mi rimetto seduta e sposto la fascia per capelli di due millimetri più a destra. Mi stendo di nuovo, supina. Allungo la mano sinistra verso l’interruttore e spengo la luce. Tendo il coprimaterasso sotto di me con entrambe le mani. Mi tiro le coperte sul petto. Liscio i capelli ai lati del viso. Poso le braccia, tese, lungo i lati del corpo. Fisso il soffitto.

Ricordo di aver guardato mio padre uscire di casa dall’alto della finestra della mia stanza. Aveva due grandi valigie e camminava veloce, la schiena curva. Raggiunse la macchina, aprì il baule e ci ficcò dentro i bagagli. Lo richiuse e rimase così, le mani posate sull’auto, la testa bassa. Poi alzò lo sguardo verso la mia stanza. Istintivamente mi ritrassi, uscendo dal quadro della finestra.

Restai lì, immobile, finché non sentii il rumore del motore dell’auto che si avviava. Mi riavvicinai lentamente alla finestra, in tempo per vedere la macchina uscire dal vialetto e scomparire dietro l’angolo. Mi sedetti sul letto e appoggiai la testa sui pugni chiusi. Era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma tant’è.

Il trillo del telefono sul comodino mi fece sobbalzare, immersa com’ero nei miei pensieri.

– Pronto? – la voce mi uscì più laconica del previsto.

– Sono io. – riconobbi il timbro roco di Leo.

Non risposi e mi limitai ad arrotolarmi il filo del telefono, peraltro già molto aggrovigliato, intorno al dito.

– Ci sei? –

Silenzio.

– Se n’è andato, vero? –

– Sì. – dissi dopo un momento.

– Allora vengo a prenderti. Ci facciamo un giro in centro poi stasera andiamo alla festa di fine scuola. –

– Al momento non ho tutta questa voglia di festeggiare. Né la fine delle medie né tantomeno l’inizio delle superiori. –

– Ed è per questo che esiste il tuo migliore amico. –

– Lo sai che non è colpa tua, vero? – aggiunse, di fronte al mio silenzio ostinato.

– Sì. –

– Allora è deciso. Passo fra un quarto d’ora. Ciao. – e riattaccò.

Ascoltai per qualche secondo il tu-tu-tu nella cornetta prima di riagganciare. Mi chiedevo come avrei fatto a gestire la mia famiglia disastrata se non ci fosse stato Leo. Era il migliore amico che potessi desiderare. Anche se. Negli ultimi tempi iniziava a cambiare qualcosa. Da parte sua, più che altro. Qualcosa nel suo modo di guardarmi, con quegli occhi neri. Non era più come quando eravamo bambini. Non ero sicura dei miei sentimenti a riguardo. Era il mio migliore amico. La figura più continuativa nella mia vita a parte mia madre. Non volevo rischiare di perderlo. Ma già non potevo negare che, quando mi guardava in quel modo, sentivo qualcosa svolazzare nello stomaco. Mi alzai dal letto e presi una maglietta e dei pantaloncini dall’armadio, sorridendo tra me e me.

Apro gli occhi nel momento esatto in cui la sveglia inizia a squillare. Allungo la mano sinistra per spegnerla. Guardo il soffitto. Ogni notte, tutta la notte, guardo il soffitto. Non dormo mai davvero. Forse potrei se il mio cervello riuscisse, almeno per un secondo, a smettere di contare, a smettere di vedere e sentire tutto con questa intensità. Ormai da settimane, non prendo più le pillole che mi ha prescritto il medico. Non facevano che peggiorare le cose. Dormivo, sì. Ma una volta sveglia, inspiegabilmente, stavo peggio. E ho capito che non esiste sollievo per me. Mai. Nel momento esatto in cui apro gli occhi, me ne pento. La mia mente elabora, tutta in una volta, la fatica mentale che mi costerà alzarmi in piedi, raggiungere il bagno, poi la cucina. Conta automaticamente i passi che dovrò fare e gli oggetti che dovrò o potrò toccare lungo il tragitto.

Mi metto a sedere. Infilo i piedi nelle pantofole. Sfrego le dita sul fondo. Mi alzo con un sospiro. Sento dolore ovunque, anche se non ne ho motivo. Mi porto dietro i dolori di un’ottantenne, quando ho solo 36 anni. E il mio cervello. Se l’età cerebrale fosse misurabile, il mio cervello avrebbe circa 200 anni. Vado verso il bagno, e inizio a contare i passi, odiandomi. Uno. Non posso impedirmelo. Due. Non posso controllare ciò che mi distrugge, ogni giorno, dall’interno. Venti. Mi spoglio di fronte alla doccia e poso i vestiti sul tavolino alla mia sinistra. Entro nel box. Apro il getto d’acqua e lascio che mi inzuppi, che l’acqua pura e calda mi scivoli sulla pelle. Lascio che dai capelli mi goccioli sul viso e sulla schiena, che lavi via tutto. Guardo i prodotti sulla mensola, disposti in ordine di altezza crescente , da sinistra a destra. Elenco mentalmente le azioni che dovrò compiere. Prima il bagnoschiuma con la spugna morbida, poi lo shampoo, infine lo scrub con il guanto di crine. In quest’ordine. Se non rispetto l’ordine succederà qualcosa di terribile. Guardo il mio corpo dall’alto. Arrossato, sempre. Ora va meglio rispetto a qualche anno fa, comunque. Le ferite sempre aperte sono diventate, lentamente, cicatrici. Riuscire a controllare l’energia e la frequenza con cui mi lavo è ancora una fatica insopportabile. Inizio a strofinarmi con la spugna. Devo contare il numero dei movimenti che faccio per evitare di sfregare così forte da raggiungere lo strato di pelle sotto il primo, poi quello ancora più sotto, fino a scorgere il rosso confortante della carne viva.

(continua)

Parte 2 di 3 – Prossimamente

Parte 3 di 3 – Prossimamente

Continua a seguire i racconti di Pelle su radioiulm.it/blog