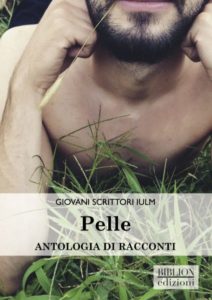

L’edizione 2018 del contest Giovani Scrittori IULM ha dato alla luce Pelle, l’ennesima antologia di racconti nata in Ateneo per finire sugli scaffali delle librerie (clicca QUI per saperne di più).

Ed ha, il progetto curato dal prof. Paolo Giovannetti, visto partecipi decine di studenti, che hanno messo a frutto la propria creatività nella stesura delle loro storie.

Racconti d’amore, di fantascienza o semplicemente di fantasia: il risultato è una silloge che accontenta praticamente tutti, a partire da chi ha fatto da regista nella sua impaginazione (QUI la nostra intervista ad uno dei curatori).

Per questo Radio IULM – voce degli studenti, prima che radio delle arti – ha pensato di proporre alcuni dei racconti contenuti in Pelle, con una serie di pubblicazioni sul sito che vi accompagnerà per qualche settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì, fino a luglio inoltrato.

La storia che condividiamo oggi con i lettori di Radio IULM, firmata da Maria Cristina Odierna, è il secondo episodio di Quattrocentotrentasette, che trovate qui sotto in esclusiva. Buona lettura!

QUATTROCENTOTRENTASETTE (2 di 3)

Queste domande mi ronzavano per la testa man mano che procedevamo in direzione del villaggio, rendendomi cupo e silenzioso per gran parte del viaggio. Poi mi resi conto che non era affatto carino ignorare il mio nuovo compagno di avventura; avrei avuto poi tempo per rinchiudermi in me stesso. Intavolai una conversazione con quel ragazzo e scoprii, con grande sorpresa, che in realtà Alvin era non solo un botanico, bensì anche il braccio destro di Sir Dixon. Questa informazione m’impressionò molto: un uomo giovane e intelligente con una posizione rilevante e di prestigio per quanto, come avrei scoperto a tempo debito, il suo ruolo implicasse delle responsabilità e un carico non sempre positivi. Ne approfittai per rivolgergli qualche domanda; ero interessato alla vita lì al campo, nonostante il mio interlocutore sembrasse un po’ restio a rispondermi. Avevo la sensazione che stesse tentando di analizzarmi per capire che tipo fossi, e ciò traspariva dall’aria concentrata e dall’increspatura che segnava la sua fronte ogni volta che rivolgeva lo sguardo verso di me. Non sembrava molto loquace. «Allora, che uomo è il famoso Sir Dixon? Suppongo che lei lo conosca bene.» dissi, in maniera cordiale. «Come le mie tasche» mormorò Alvin, guardando fuori dal finestrino. Non mi feci scoraggiare, dopo pochi secondi lo incalzai con un’altra domanda. «E come sono i…selvaggi? Sono…strambi, come si dice in Inghilterra? » Alvin si voltò guardandomi intensamente.

Il suo volto era cupo e severo, come se avessi appena pronunciato una bestemmia. «Siamo arrivati.» affermò, bussando con la mano sul tettuccio della carrozza. Arrivammo che era già sera, intorno a me si intravedeva qualche fiaccola e un sentiero che i miei occhi annebbiati dalla stanchezza non riuscivano a mettere a fuoco bene. Scesi dalla carrozza e presi le mie valige, mentre Alvin mi attendeva, sempre guardandomi con circospezione. In silenzio mi indicò il sentiero che avrei dovuto percorrere e alla fine del quale, a pochi metri da dove si era fermata la carrozza, c’era il bungalow dove avrei alloggiato. Mi voltai in direzione del giovane botanico per ringraziarlo, tendendo la mano. Ricambiò il saluto, serio, guardandomi fisso negli occhi. «Quando incontrerò Sir Dixon? Spero di rendermi utile al più presto.» chiesi spontaneamente, prima di andarmene. «Presto» replicò Alvin, indicandomi il sentiero verso la mia nuova casa. Capii che non aveva più voglia di parlare. Dopo pochi metri lo sentii di nuovo. «Johannes!» esclamò impercettibilmente, ma attirando la mia attenzione. Non mi aveva ancora chiamato per nome. «Stia attento.» disse, sparendo nell’oscurità. Quella notte mi sentii solo e, al contrario di quanto mi aspettavo, in gabbia. I giorni scorrevano lenti e di Sir Dixon neanche l’ombra. Trascorsi il tempo nel bungalow che mi avevano messo a disposizione: un’abitazione tipica della tradizione locale, con ampie stanze e una veranda dove rilassarsi di sera, quando l’afa sembra placarsi momentaneamente. La casa era lussuosa, molto più grande della nostra a Londra, ti sarebbe sicuramente piaciuta, cara Evelyn.

La piacevolezza del luogo però non riusciva a distrarmi: perché, dopo quasi una settimana, il colonnello Dixon non mi aveva ancora ricevuto? Cominciai a temere che ci fosse qualcosa di sbagliato in quell’attesa, inoltre le parole di monito di Alvin continuavano a risuonarmi nelle orecchie. Cosa c’era da temere? Ero venuto in Kenya per dare un contributo ed essere parte di qualcosa di più grande, un qualcosa che in Patria era celebrato e visto come il trionfo della società occidentale: e allora a cosa avrei dovuto prestare attenzione? Dopo svariati giorni trascorsi a tormentarmi con queste domande iniziai a sentirmi inutile, neanche la lettura dei miei libri di medicina riusciva a distrarmi. Una mattina, allora, decisi di uscire. Volevo esplorare quel villaggio e le piantagioni, magari così avrei incontrato qualcuno. Infatti c’era un’altra questione che mi agitava: ero lì da qualche tempo e non mi ero ancora imbattuto in un indigeno. Ne avevo visti più sui giornali che lì in Kenya. Curioso e anche un po’ spaventato, decisi quindi di abbandonare il mio rifugio e spingermi verso l’ignoto, percorrendo a ritroso il sentiero attraverso il quale ero passato la sera del mio arrivo.

Il paesaggio era incredibile, intorno a me una varietà di colori che non avevo mai visto prima si mescolavano alla perfezione. Camminai per circa un’ora, inoltrandomi nella foresta senza una meta, quando mi fermai sulla riva di un fiume per riprendere fiato. (Ti ricordi quando di domenica, in estate, uscivamo di mattino presto per andare al fiume? Quei ricordi, momenti di pura di felicità, sono ora la mia linfa vitale). All’improvviso sentii un leggero fruscio alle mie spalle e, pensando si trattasse di un animale, non mi lasciai prendere dal panico. Ciò che vidi però pochi secondi dopo, cara Evelyn, non potrò mai dimenticarlo. Spuntò dal cespuglio quello che doveva essere un uomo sulla trentina, nero come la pece. Eccolo! Un indigeno! Lo stupore nell’incontrare un selvaggio fu sostituito subito dalla paura e dalla confusione. Si dimenava, come indiavolato, urlando in una lingua che non potevo riconoscere e in quel momento, solo, perso nel nulla e lontano da casa, temetti per la mia vita. Temevo che quell’uomo potesse farmi del male, che so, persino uccidermi. Si agitava venendo verso di me e, solo quando si fu avvicinato, notai delle strane escrescenze sul volto: il mio spirito medico prese il sopravvento e, mettendo da parte la paura, tentai di avvicinarmi per esaminare meglio quei segni misteriosi. «Aspetta, voglio aiutarti.» sussurrai, facendomi avanti come se fosse un animale selvatico. Lo straniero (o forse ero io lo straniero in quel caso?) indietreggiò impaurito, guardandomi con aria circospetta: sembrava un felino pronto a scappare.

Ma non demordevo, mi avvicinai lentamente e, proprio quando stavo per allungare una mano in direzione del suo volto, sentii uno sparo. Mi voltai di scatto, non capivo da dove provenisse quel rumore, ma ecco, subito un altro sparo e poi un grido, acuto, straziante, disperato. Poi il buio. Quando riaprii gli occhi la testa mi pulsava e riuscivo a stento a muovermi; mi svegliai in una stanza a me sconosciuta e fiocamente illuminata. Riconobbi sotto di me la morbidezza di quei divani di lusso dai cuscini comodi e voluminosi che si vedono a casa dei ricchi. Mi misi a sedere con difficoltà e subito qualcuno si avvicinò a me: era una donna, non so quanti anni avesse, ma era nera e aveva una divisa da balia. «Dove mi trovo?» le chiesi mentre mi versava dell’acqua. Mi guardò e notai nei suoi occhi una paura che non avrei mai più dimenticato. Mi ricordai subito dell’uomo nella foresta e degli spari sentiti. Non ebbi il tempo di chiedere nient’altro che la donna era già andata via, dietro di lei comparve un’altra figura: si trattava di Sir Scott Harvey Dixon.

Un omuncolo basso, tarchiato, con una grossa pancia che gli spuntava dai pantaloni si avvicinò al divano dove avevo giaciuto per un lasso di tempo incalcolabile. «Lei deve essere il medico!» disse l’uomo, chinandosi verso di me con un ghigno indecifrabile. «Sono il suo superiore, il colonello Sir Scott Harvey Dixon e, in nome della grande Corona inglese, le do il benvenuto in Kenya!» sentenziò tutto impettito, mentre alle sue spalle intravidi Alvin Smith. «Grazie» risposi ancora scosso. Il colonello sembrò sorpreso dalla mia mancanza di entusiasmo che – devo

confessarti, mia Evelyn -turbò anche me. Sarà stata la situazione di totale confusione, ma le aspettative che avevo prima della partenza in quel momento non furono per niente soddisfatte. Nel mio immaginario il colonello Dixon, l’uomo più importante del Regno Unito, era una vera e propria leggenda: davanti ai miei occhi si presentò invece un uomo vecchio, affannato e senza dubbio malato.

Aveva un colorito grigiastro e degli strani solchi sulle mani e sul collo, come piccole ferite. «Sarà sicuramente fiero di essere qui per prestare i suoi servigi alla Madrepatria, anche se ovviamente sarà solo un piccolo ingranaggio nella nostra grande macchina!» disse, ed ebbi l’impressione che la mia reazione lo avesse indispettito. «Lo sono! Perdoni la mia forma fisica, è che sono un po’ stordito…» replicai, sperando che qualcuno mi spiegasse ciò che era accaduto nella foresta. «Sono sicuro che un po’ di riposo le sarà utile! Domani l’aspetta una giornata molto dura, verrà accompagnato al villaggio per dare una prima occhiata all’attrezzatura.» mi rispose, versandosi del vino. Lo guardai perplesso. «Attrezzatura? Mi dispiace, ma non so niente di meccanica.» dissi, ma lui scoppiò a ridere. «Mi piace il suo senso dell’umorismo: è stato piacevole conoscerla.» replico freddamente, indicandomi la porta; mi avvicinai all’uscita, accompagnato da Alvin che mi avrebbe riportato al bungalow. Ero turbato da quell’incontro, e infatti sulla strada verso casa chiesi spiegazioni all’unica persona alla quale avessi il coraggio di fare domande. «Sono confuso, cosa intendeva il colonnello per ‘attrezzatura’?» chiesi, tentando di nascondere il disagio. «Domani capirà.» rispose, guardandomi a stento. «Cosa ne è stato dell’uomo nella foresta?» gli chiesi allora, prima di scendere dalla carrozza. Mi guardò improvvisamente stizzito, pieno di rabbia. «Se non la smette di fare domande non ne uscirà vivo. Pensi al suo bene.» sibilò, lasciandomi davanti casa. Quella notte non chiusi occhio.

(continua)

Parte 1 di 3 – Leggila QUI

Parte 3 di 3 – Prossimamente

Continua a seguire i racconti di Pelle su radioiulm.it/blog